私は原稿の修正が大嫌いでした。

やり直しは誰であろうとイヤでしょうが、若かりし頃は「修正=全否定」としか取れない時期もあったりしてね。

何度も推敲したのにダメ出しなんて、才能ないんじゃないか?

そう落ち込んだ日があれば、このように思う日もあった。

あの編集者はバカなんじゃないのか?

気分が荒れたままではよい直しはできません。

同類相憐れむではないですが、今の今、書き直しで苦しんでいるライターへ。私自身の書き直し地獄で元気を出して。

書き直し、メールを開く前からわかります

当方、フリーライター歴20年(以上)です。

さすがにここまで来ると「ぎょっ!」とするような直しはめったになくなりました。

が、フリーになって1、2年の頃は2、3回に1回は「ぎょっ!」とするような直しが入っていた。なお、入らない1回とは誰が書いてもほぼ直しが入らない業界紙だったり、テキトーなWebメディアです。

原稿修正の海千山千を経験しただけはあり、ある時期からは「修正が入るか否か」を予知できる能力まで発達しました。

編集者からの電話を取る前、メールを開く前に、いや、もっと言えば原稿を送った瞬間にそれがわかる。

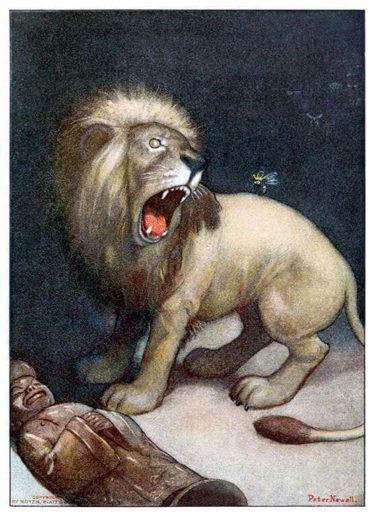

「ああ、絶対にこれ、めんどうな直しが入る。絶対に!」。

で、フタを開ければ100%そうなのです。

いや、違うんですね。

自覚はないのに「ダメ出し」の予感だけがあるという救いのない状態です。自分では「よく書けているぞ!」と思っていたのにまさかの「ダメ出し」とか。

特にかけ出しの頃はそんなのばっか!自分では良いと思ってるのに他人はそう思わないらしい……。

ヘタすぎて、抽象的すぎる修正依頼ばっかり

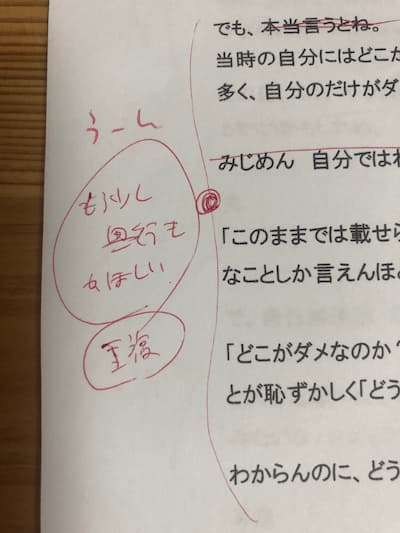

そうして、当時悩まされたのが、抽象的な修正依頼が多かったことです。抽象的な指示とは「もう少し奥行きがほしい」とかね。

これは本記事を読み直して自分で入れた赤です。

思うのですが、こうした抽象的な修正が入るのは

②編集者の力(または根気)が足らず、具体的に指示できない

つまらん原稿を読まされた編集者の憂うつもわかりますが、コレをやられるとライターの方はもっと憂うつになります。

そんな抽象的な指示に対応できるなら最初から書き直しになんかなりませんよ!!

「これは載せられない」、編集者の声は震えていた(´;ω;`)

ただ、映画評とか書評とか主観の入るコラムの場合、どうしても赤入れは抽象的になりがちではある。

いや、抽象的な指示すらないこともある。

思い出すのははるか昔、『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』の映画評を雑誌に寄稿した時のこと。エミリー・ワトソン主演、実在したチェリストの話ですね。

映画評といっても400w程度のものだったかと思いますが「これはちょっとうちでは載せられません」と突っ返されたのです。編集者の声はかすかに震えていた。もう抽象どころではない。

内容は覚えていませんが、映画ライターになりたて人間にありがちな自意識たっぷりのコラムだったのではないかと。

思えば「このままでは載せられない」としか言わなかった編集者はまるでダメです。だけど、「どうしてなのか?」と聞き返せなかった自分も自分です。

「載せられない」と言われたことがあまりにも恥ずかしくすごすごと引っ込んだていですが、そこは聞かなきゃダメなやつです。

まったくもって不思議ですね。

おそらく、あらすじを辿るような当たり障りのない内容にしたのでしょう。

再度提出した時には校了が迫っていたせいかそのまま雑誌に載りました。

やめてください。

仕事が来なくなってしまいます!

どちらにせよ、その出版社からは仕事が来なくなりましたがね。

ともあれ。

短い映画コラム1本もまともに書けないなんて情けなくみすぼらしく誰にも言えず、同業者何人かと飲んでいても「この中で自分が一番下手なライターに違いない」とか思っていた覚えがあります。

直しても直しても、直しの電話がかかってくる恐怖

憂うつな書き直し事例、もう一つ、行きます。

これまたかけ出しの頃ですが、新創刊するインディーズ誌に『SONYウォークマン史で青春を振り返る』みたいなコラムを書くことになったわけです。

(※↑単なる参考です。ウォークマンは人差し指でつまめるものでもないし、カセットテープと同サイズでもありません)

80年代大好きな自分にとって今でも魅力的な企画に思えます。

編集長も編集者も経験ゼロだって?

しかし、この仕事が最悪だった。

②編集者に編集経験がない

③書き手も経験が少ない

の3つ巴であったのです。

その雑誌、編集長が劇団員でした。

本人そのままのキャラクターで紙面にも登場していましたね。

編集者はほかに一人しかおらず、その人は本職がカメラマン。一人でカメラマンと編集とモデルとライターを兼任していました。

2人ともそれまでの編集経験はゼロ。

そのように考える人も多かったのか(?)創刊号はコンビニに陳列されるという快挙。販売力は文句なしに素晴らしいです(※ただし、2号で廃刊に……)。

雑誌の創刊ともなるとパイロット版が作られたりしますが、予算がないからそんなものはありません。

打ち合わせも「こんなイメージのカルチャー誌でこんな風なページを作ろうと思っています」といったフワフワした感じ。一方の自分もフワフワしっぱなしのかけ出しライターです。

話を総合するに「『スタジオボイス』みたいな雑誌なのかな???」と結論付けました。

※『スタジオボイス』はややとんがり系のカルチャー誌です。09年に休刊してそのままかと思いましたが、15年に復刊していたんですね。知らんかった。

「元気いっぱいな感じ」で書き直してください

さて、人手もないため進行は遅れに遅れ、『ウォークマン史』のページデザインが上がってくることはありませんでした。どんな写真が使われるのかもわからないまま私は原稿を書くことになりました。

これ、紙媒体では他に経験したことないですね。

「デザインと原稿がまったく合わん!」という事態になったら困りますからね。何度も書いてきた雑誌ならまだしも、新創刊ともなればイメージのすり合わせは絶対に必要でしょーが。

とはいえ、当時の私は「雑誌作りでこれはありえない」ということを知らなかった。たぶん、編集部も知らなかった……。

お察しの通り。

結局、自分勝手なイメージの中で『スタジオボイス』風の「ちょっと斜に構えた感じ」でウォークマン史を書いたわけです。

で、やはりというか。

書き直しになりました。

カメラマンが本業でモデルとライターと編集を一人で兼ねている女性から申し訳なさそうな電話が来てね。「すみません。もうちょっと柔らかい感じにできませんか。デザインとイメージが違うので……」とね。

そのデザインをこっちは見てないっちゅーの!

使う予定の写真だけでも見たいと言うと真っ黒になったファックスが送られてきました(注:まだPDFは一般的ではなかった)。

どうやら母と娘がウォークマンを聴いている写真のようです。

デザインもイメージもまったくつかめませんでしたが、この時点では「編集のひと、一人でいろいろやっていて大変だろうな。書き直しの連絡をするのも嫌だったろうな」と考えられる程度には余裕がありました。

これまたお察しの通りです。

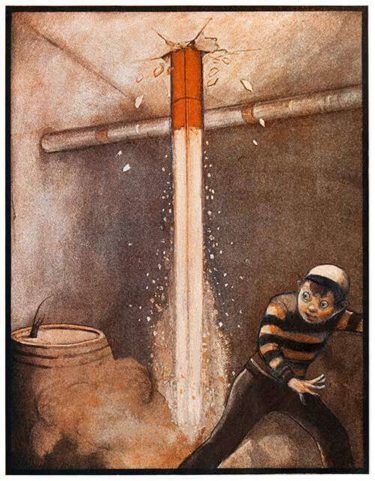

直して送ると再びのダメ出し!

編集者「ちょっと、まだ少し硬い感じがするので。もう少し元気いっぱいな感じでお願いできませんか」と。

「元気いっぱいな感じ」とかこれまた抽象的です。

こうしたことになるのは前述の通り、①ライターの原稿が全体的にダメすぎる②けれど、編集者にも「これはダメだ」ということしかわからない――せいでしょう。

憂うつになって尋ねました。

私「えーと。『スタジオボイス』っぽい雰囲気とは違うんですか?」

編集者「あっ。『スタジオボイス』の話は確かに打ち合わせで出ましたが、うちの雑誌はちょっと違うんです。『スタジオボイス』ではないです。すみません、私の言い方が悪くて……」

「元気いっぱい」というフレーズとは180度違う雑誌ですからね。

いったい、われわれは何のために打ち合わせをしたのか!

ともあれ、『スタジオボイス』風だと思っていた自分は途方に暮れるしかありません。

経験が浅く「それではないのだ」と言われたところで、急な方向転換ができる力なんてなかった。とにかく語尾をいじったり言い回しを変えたりなんだり、2度目の直しを送りました。

が!

いや、やはり!というのか。

編集者「何度もすみません。もう少し楽しそうというか、ワクワクした感じにできませんかね」

この時点で既に夜中の12時を過ぎていました。

もはや、どうしたらいいのかわかりません。このまま永遠に書き直しが続く予感しかしない。

編集者と話しても「ワクワクした感じ」とか「元気いっぱいな感じ」みたいなフレーズしか引き出せません。

けれども、直すこと以外に脱出する方法もないので歯を食いしばり、三たび直して送ります。すでに夜中の3時すぎ。今日はもう電話はかかってこないだろうと思っていました。

が!

編集者「すみません。最初のページは良くなってます。こんな感じで2ページ目と3ページ目と4ページ目も直して頂けませんか?」

カメラマンとモデルとライターも兼務しているというのにね。

いっそ「もういいや」とか「こっちで直そう」とか思ってくれればいいのにね。

あきらめない心って厄介なものだなと思いましたよ。

それでも直らないので劇団編集長が出てきました

結局、直しは翌々日までかかり、途中からは劇団員編集長にバトンタッチされた。

5、6回は書き直したんじゃないでしょうか。自分の無能力を棚に上げ、嫌味の一言くらい言ってやった気がします。

そもそも圧倒的に力が不足したままでどうやってやり遂げたのか?

当時の自分には「投げ出さなかっただけエライネ!」くらいは言ってやりたいですよ。図々しくなった今なら「抽象的な全体指示しかない、ページデザインも見られない。そんな状態では進められません」とか言って渋りそうです。

だけどね。

半月ほどしてコンビニに並んだ雑誌を見て、編集者のしつようさにも合点がいきました。サブカル誌というより、教育雑誌のようなデザインでしたね。「そら、直しになるわな」というくらい自分の原稿はまったく合っていなかったのです。

まとめ:3年続ければ、原稿直しは激減する?

モノにもよりますが、原稿の修正は今ではほとんどなくなりました。

確かフリーになって3年経過する頃には徐々に減っていったかな。自分の場合はフリーになる前に業界紙経験があるので総計するとヘッポコ感満載ですが、そこはもういいのです。続けていれば原稿直しは激減するってことで。

非常に失礼な指摘ですが100%否定はできません。

「キャリアのある人なんだからヘンな原稿を書くわけがない!」と思うのが人。

それでいいんです。先入観上等!こちとら書き直しなんて大嫌いですからね。

同時に、キャリアを積んでいくと「さすがにこれは……」という原稿はヘルのが筋。「さすがにこれは……」という対応を編集者に取られ続けるうち、「どんな原稿がダメなのか」は肌感覚としてわかってくる。

……後ろ向きな人間なのでね。

肌感覚とはいえNGポイントの方が腹落ちしやすいってことはあります。「いい原稿かどうか」はつまるところ、読んでみないことにはわかりませんから。

ちなみにNGポイントは媒体やジャンルによって異なりますし、WebメディアならSEOはじめ諸々ルールもある。

詳細は別記サイトに譲るってことにしたいですが、雑誌で始めた自分の場合の問題点は自意識強すぎだったってこと。

客観的なインタビュー記事であっても、あわよくば「自分を」「表現したくて」たまらなかった。

はずかしい人ですね、わたしは。

ただ、続けているうちに「自分」と「メディア」と「読者」の距離感はわかるようになってくる。これはやはり経験値かと。

1つ目として、私はできませんでしたが、最初から距離感を取れる人もきっといます。

2つ目として、できない人はきっと直しが多いでしょう。しかも、一発で直すに直せないような、抽象的な直しが多いときます。残念ネ。

ただし、人より多い「書き直し」を人並みにすることはできるはず。それはおそらく、手垢のつきすぎたアドバイスに集約されます。

編集者とコミュニケーションを取ること。編集者と共通の認識を持つこと。

編集者とは名ばかりの担当者でも同じですよ。とにかくOKを出す人と意識合わせをするという話です。雑誌だろうとWebだろうと、コラムだろうと取材記事であろうと、ジャンルに限らず言えることかと。

特に

②初めて仕事をする相手の場合

③別媒体、別ジャンルで初めて仕事をする場合(webメディア⇔紙媒体、業界誌⇔一般誌など)

④そもそも「しょっちゅう直し」が入ると自覚している場合

これらの場合は、編集(担当)者と「話す」「話す」「話す」に限ります。執筆上の不安点を言っておくのもよいし、自分のイメージする記事を見せるのでもいい。

とはいえ、言うほど簡単ではないのも承知です。

「原稿について徹底的に確認し合う」って難しいわけです。今の自分でも難しい。

「そんな野暮なこと聞くのも……」という心情になりがちですし、前出事例のように編集者自身、うまく言葉にできないケースもある。

よって、「自分はできなかったくせに人にはやれ」という類の話でもあるわけですが、やれば2回に1回の直しが3回に1回くらいには減ると思います。実力がまだまだ追い付いていなかったとしてもね。

続けていくうち、厄介な直しは5回に1回くらいになり、さらに続ければ編集者に確認せずとも「書き直しにならないレベル」にはなる。

なにしろ書き直しばっかだと気持ちがしょげますし「自分はバカ」みたいな気分にもなりますが大丈夫。よくあることです。私は上記の100倍くらいの直しを経験していますからね。

1999年にフリーランスのライターとなり、20年強。 いったい、自分はいくつになったんですか? 考えるのもイヤなわけですが、同時に私は歴史の生き証人でもある。 みじめん ライターのギャ[…]

ブログやツィッター界隈を覗くと「1字1円ライターです」みたいなプロフィールを見かけたり、「WEBライターの文字単価をどうやってあげるか」みたいなつぶやきがあったりするわけです。 いきなり、クサすニオイがするなと感じたあなた。 副[…]